本篇文章2741字,读完约7分钟

巴黎——1914年8月2日晚上,在法国南部蒙彼利埃火车站的站台上,有两名应召入伍的法国人告别亲友,登上拥挤的火车,前往各自的军团。这两人是爱德华·卢塔德(Edouard Luthard)和他的儿子莫里斯(Maurice)。

时年46岁的爱德华是一位职业军官,23岁的莫里斯则是巴黎大学(Sorbonne)法国文学专业的学生。7月28日听到宣战的消息时,莫里斯正在蒙彼利埃附近的吉尼亚克度假,他家在那里有一栋乡间别墅。

“我们一起坐火车前往尼姆,”爱德华几年后写道。“然后莫里斯将去北方的默兹河,他的军团驻扎在那里;而我则会去阿维尼翁,然后去布里昂松。我们的告别简单动人。过了吕内尔之后不久,我握住了莫里斯的手,一直握着,直到我们抵达尼姆。在那里,我们彼此拥抱良久,无法说出只言片语。当时语言不足以传情达意。莫里斯下车后,转身对我说,‘父亲,我会尽我的责任,’然后就消失在了站台上密密匝匝的人群中。当火车再次开动,我合上双目,带着沉重的心情,想着当时的形势,以及它可能会给我挚爱的人带来怎样的后果,尤其是会给我的儿子,那个正在被拽入战斗的、高大英俊的年轻人带来怎样的后果。”

事实上,莫里斯·卢塔德很快就被拽入战斗。他在两周之后死亡。

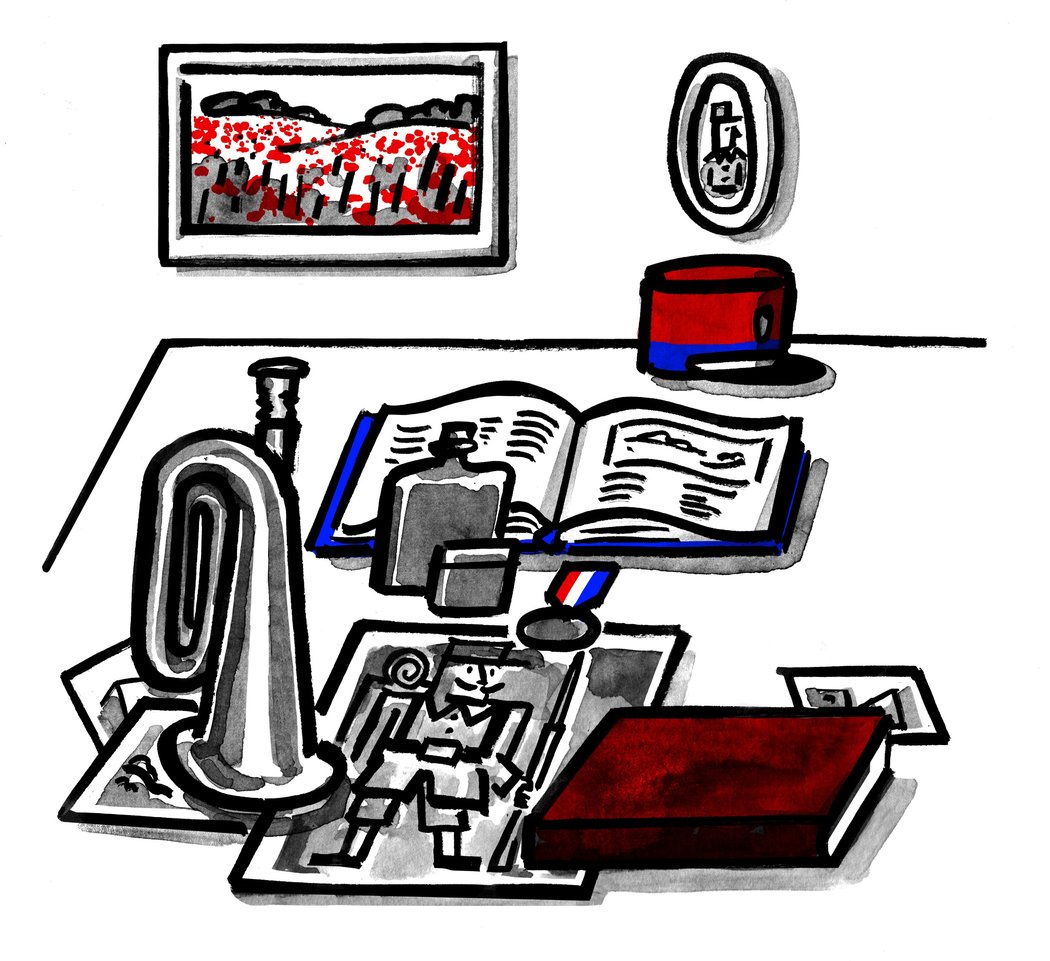

爱德华·卢塔德是我的曾外祖父。我的外祖母是莫里斯的姐妹;我从小就在她家的壁炉台上看到过那个“高大英俊的年轻人”的照片。有一天,我和表亲们去阁楼翻找东西,偶然发现了一个陈旧的记事本,上面有一个手写的标题:《回忆我的军旅生涯》。它记录了爱德华·卢塔德的战争经历,前文那段凄美的描述正是摘自其中。100年前,父子俩出发的那天,在法国是一个具有历史意义的日子。

之后我搬过多次家,外祖母也早已过世,但我一直珍藏着爱德华的记事本。去年圣诞节,我把它拿给儿子看,他当时在学校里学到一战的知识。“伟大的战争(La Grande Guerre)”在法国亦称为“14-18”,有关它的内容风靡一时。孩子们被大量书籍、杂志、电视纪录片和数百个全国各地纪念战争的官方活动所包围,他们觉得这一切非常吸引人——甚至比电子游戏还有意思。法国首屈一指的文学奖龚古尔文学奖(Prix Goncourt),去年11月被授予了皮耶尔·勒梅特尔(Pierre Lemaître)的小说《天上再见》(Au revoir là-haut),它讲述了两名一战幸存者的故事,迄今已售出50万册。在1914到1918年期间的那些战场上,一个名叫“忆旧旅游”的新业务办得红红火火,它看准了全球游客前往索姆河和凡尔登的商机。

和儿子一起浏览互联网时,我偶然看到了一个名为“Morts pour la France”(为法国捐躯的人)的数据库。它由法国国防部设立,收录了法国历次战争中遇难士兵的名字,其中包括130万在一战中丧命的士兵,我输入莫里斯·卢塔德的名字。屏幕上显示出一张手写的军方死亡证明书的副本:“卢塔德少尉于1914年8月18日在洛林卢德雷凡阵亡。”

这引发了我的好奇心,于是我又输入“考夫曼,查尔斯(Kauffmann, Charles)”,他是我父亲那一边的一位叔公,我曾听说过他的事情。屏幕上出现了查尔斯·瓦伦丁·考夫曼(Charles Valentin Kauffmann)的名字,他也是一名少尉,出生于佩皮尼昂。同样在开战后不之久,27岁的他参加了洛林的一次战斗并且阵亡,日期就在莫里斯死后两天:1914年8月20日。

大多数法国家庭在阁楼上都有这样的记事本,在国防部的数据库中都找得到熟悉的名字。法国是一战西线的主战场,有800万人参军入伍,阵亡的士兵比其他任何一个西方盟国都多。最后一位幸存的法国老兵在六年前以110岁高龄过世之后,百年纪念日重新点燃了人们对这场可怕杀戮的广泛兴趣,这也是再自然不过的事情。

更令人费解的是,虽然法国人往往会迅速在一切观点上站出来表达不同意见,但对一战的兴趣激增却没有掀起任何新的辩论。即使是历史学家也同意:这是一个意见非常统一的百年纪念。除了阁楼和官方数据库,我们无意把目光投向其他任何地方。虽然我们的德、英邻国一直在热火朝天地争论一战的起因或影响,法国却在这些事情上表现得鸦雀无声。

在德国,澳大利亚历史学家克里斯托弗·克拉克(Christopher Clark)的《梦游者:欧洲如何在1914年陷入战争》(The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914)大获成功,重新开启了关于德国负疚感的旧日争论。人们曾经认为,弗里茨·菲舍尔 (Fritz Fischer)1961年的著作《德国在一战中的宗旨》(Germany’s Aims in the First World War)被大家接受,相当于是解决了这个问题。虽然之后官方已经表态说,德国对一战爆发负有责任,但克拉克的书对一战起因提供了一个新的见解,根据书中描述,“各方都咄咄逼人、偏执多疑,采取了鲁莽的边缘政策,而不仅仅是柏林如此。”今年早些时候的民意调查显示,德国的共识发生了转变,只有19%的德国人表示,他们认为一战爆发的主要责任该由德国来承担。

在英国,左右两派对今年的一战庆祝活动展开了更为典型的激烈争论。保守党人谴责了有关一战的“修正主义”观点,后者认为这次战争是由罪恶的军事将领一手策划的徒劳而疯狂的杀戮。前教育部长迈克尔·戈夫(Michael Gove)甚至自己发动了一场文化战争,来攻击左翼历史学家以及把一战看做“幼稚拙劣的闹剧”的电视节目,比如英国广播公司(BBC)的连续剧《黑爵士》(Blackadder)。

在法国,社会党总统弗朗索瓦·奥朗德(François Hollande)决定把在香榭丽舍大街举行的国庆日传统阅兵活动与一战百年纪念联系起来,邀请了70个国家的一战老兵。在国防问题上,法国基本上是团结一致的;左翼和右翼都同意奥朗德这么做,就像他们都支持前总统尼古拉·萨科齐(Nicolas Sarkozy)设立的正式的“百年纪念委员会”一样。该委员会负责监管今年与一战有关的所有活动。它甚至设有自己的历史学家委员会,他们是共识的官方守护者。

克里斯托弗·克拉克的理论在讨论中只是被简要提及。上一场关于一战的争议是关于1917年法军的骚动,以及法国大兵(poilus,那些长着各式胡须的“毛茸茸”步兵的名称)是自愿还是被迫参战的,这场争议在1998年进行得尤为激烈,目前则已被淡忘。对于法国人来说,一战是场“好战争”,整个国家团结一心,它不像二战,因为与纳粹占领者的勾结而被玷污。在今天这个充满不确定性和分歧的时代,法国大兵仍然是所有人心中的英雄:一些兵团甚至来自非洲;他已经变得不可侵犯。

总而言之,或许那场大战应该被留在它所属于的地方,在家族的日记里,在网站上,在书本中,在电影里。换句话说,把它留给历史。